ブラック企業といわれないためのパワハラ対策とは?

最近では、企業の健全性に厳しい目が向けられており、とくに適切な対応ができていない企業は「ブラック企業」や「パワハラ企業」の評価をされてしまいます。

とはいえ、「どんなことがパワハラなのか?」が正確に理解できていない企業や、本当はパワハラに該当するにもかかわらず、「問題ない」と考えているケースも見受けられます。

この記事では、パワハラの定義や事例を通じて、パワハラになるケースやどのようなルール作りをするべきなのかについて解説いたします。

企業のパワハラ対応の現状

近年では、権利意識や就業環境の改善の観点から、パワーハラスメント(以下、パワハラ)への対策が大きな問題となっており、これに適切に対応していない企業はブラック企業の評価を受ける可能性が高まっています。

以下では、企業のパワハラへの取り組み状況やブラック企業の定義について解説いたします。

なかなか進んでいない企業のパワハラ対策

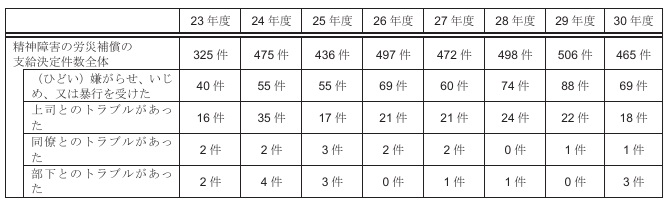

職場のパワーハラについては、都道府県労働局などへの相談が増加を続け、ひどい嫌がらせなどによる精神障害等での労災保険の支給決定件数は高水準で推移しています。

また、「いじめ・嫌がらせ」が平成24年度以降すべての相談の中でトップを占めていますが、大きく改善されているという状況とはなっていません。

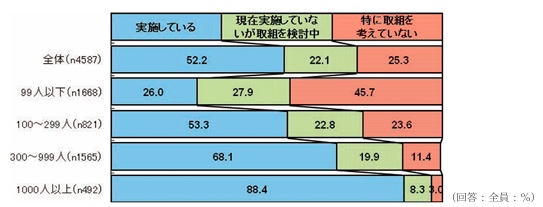

また、規模が小さな企業ほど、パワハラ対策ができていない状況となっています。

ブラック企業の定義

今後、企業がパワハラに対する適切な対応をせず、いじめなどを放置していると、社会的に「ブラック企業」と評価されてしまいます。

なお、厚生労働省では、「ブラック企業」についての厳密な定義をしていませんが、一般的には次のような特徴のある企業がこれに該当するとしています。 ※厚生労働省Q&Aより

パワハラ対策は企業の義務

令和元年の第198回通常国会において、各企業に対し職場における「パワハラの防止を義務付ける法律(「労働施策総合推進法」通称パワハラ防止法)」の改正が成立しました。

これにより、それまでは、大企業のみに義務付けられていたパワハラ対策ですが、令和4年4月1日より全事業主へ義務付けられることとなりました。

そのため、今後、この法律の順守ができていない会社は、

▼ 行政指導や民事上の損害賠償を受ける

▼ 社会的に「コンプライアンス意識の低い会社」という

評価を受ける

▼ 社員の定着率が悪化する

などの可能性があります。

したがって、企業は規模の大小にかかわらず、パワハラに関する理解を深めるとともに、具体的な防止策を作成・実施していくことが必須の課題となっています。

なお、パワハラを根本からなくすには、社員への「コンプライアンス」教育が欠かせません。

以下の記事ではコンプライアンスの定義、研修例について解説しいますので、あわせてご参考ください。

職場におけるパワーハラスメントとは?

パワハラの定義と該当する行為

厚生労働省によれば、すべてのハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)は、以下の6つの類型に分類されるとしています。※厚生労働省「職場のハラスメント」より

| ① 身体的な攻撃(暴行・傷害など) ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴 言など) ③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視 など) ④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不 可能なことの強制、仕事の妨害) ⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験と かけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を 与えないことなど) ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入るなど) |

また、これらにつき、以下の要素をすべて満たすものは「職場におけるパワハラ」に該当するものとされています。

【パワハラの定義】

| (1)優越的な関係を背景とした言動であって、 (2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ り、 (3)労働者の就業環境が害されるもの |

「職場におけるパワハラ」の要件について

以下では「職場におけるパワハラ」を構成する各要件について、くわしく見てみます。

「優越的な関係を背景とした」言動とは

業務において、言動を受けるその社員が言動をした者に対して、

「抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係」

を背景として行われるものとされます。

たとえば

| ● 職務上の地位が上位の者による言動 ● 同僚又は部下で、その者が業務上必要な知識や 豊富な経験を有しているため、その者の協力が なければ円滑に業務を行うことが困難なもの ● 同僚又は部下からの集団による行為で、これに 抵抗又は拒絶することが困難なもの |

とされています。

このように立場上優位にある者からの言動は、上司に限らず、同僚、部下からのものであっても、「優越的な関係を背景にした」ものとなります。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」について

社会通念に照らし、その言動が

「明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないもの」

を指します。

具体的には、以下のものがこれに該当します。

| ● 業務上明らかに必要性のない言動 ● 業務の目的を大きく逸脱した言動 ● 業務を遂行するための手段として不適当な言動 ● 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手 段が社会通念に照らして許容される範囲を超え る言動 |

なお、この判断に当たっては、その言動の目的や問題行動の有無や内容、その他の状況を総合的に考慮する必要があるとされます。

ただし、社員に問題がある場合であっても、その人の人格を否定するような言動等がされた場合には、当然、職場におけるパワハラに当たるものとなります。

「就業環境が害される」とは?

その言動により、社員が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該社員が就業する上で見過ごせないできない支障が生じることを指します。

つまりは、精神的または肉体的に傷つける言動により、就業やそれまで通りの能力の発揮ができなくなることを意味します。

なお、この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「社会一般の労働者が、どのように感じるか」を基準にする必要があります。

職場におけるパワハラに該当する行為・しない行為

標準的な分類によれば、以下の行為がパワハラに該当するもの・しないものとなります。

パワハラに該当する行為

| 区 分 | 態 様 | 具体的な行為 |

| 身体的な攻撃 | 暴行・傷害 | 殴打、足蹴りを行う、相手に物を投げつける |

| 精神的な攻撃 | 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 | ・人格を否定する言動を行う ・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す ・他の社員の前で大声での威圧的な叱責を繰り返し行う ・相手を否定し、罵倒するメールを複数の社員に送信する |

| 人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 | ・気に食わない社員を仕事から外し、別室に隔離や自宅研修をさせる ・ 一人の社員に対して集団で無視をし、職場で孤立させる |

| 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害 | ・長期間にわたり、苦痛を伴う過酷な勤務や直接関係のない作業を命ずる ・新卒採用者に必要な教育を行わずに不可能なレベルの業績目標を課し、達成できなかったときに厳しく叱責する ・業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる |

| 過小な要求 | 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない | ・管理職である社員を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる ・気にいらない社員に対し、嫌がらせで仕事を与えない |

| 個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること | ・職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をする ・労働者の性的指向・性自認や病歴等の個人情報を本人の了解を得ずに他の社員に暴露する |

パワハラに該当しない行為

| 区 分 | 具体的な例 |

| 身体的な攻撃 | 誤ってぶつかる |

| 精神的な攻撃 | ・遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない社員に対して一定程度強く注意をする ・重大な問題行動を行った社員に対して、一定程度強く注意をする |

| 人間関係からの切り離し | ・新規に採用した社員の育成ために、短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する ・懲戒規定に基づき処分を受けた社員を通常業務に復帰させるため、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる |

| 過大な要求 | ・社員を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる ・業務の繁忙期に、業務の担当者に通常時よりも一定程度多い処理を任せる |

| 過小な要求 | 社員の能力に応じて、一定程度、業務内容や業務量を軽減する |

| 個の侵害 | ・社員への配慮を目的として、労社員の家族の状況等についてヒアリングを行う ・社員の了解を得て、その社員の性的指向・性自認や病歴等の個人情報を、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す |

これらのうち違反の判断は、行為が行われた状況や、相手との関係性等により、結果が異なる場合もあります。

しかし、いずれについても優越的な関係を背景として行われる場合には、違反となります。

事業主のとるべき義務と対策

法第 30 条の3第2項の規定により、事業主には以下の対応をすることが義務付けられました。

したがって、これらの必要な対応を取らない場合には、法律違反となる可能性があります。

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明確化、その方針の周知・啓発措置を講じなければなりません。

【とるべき対策】

| ● 社内報、パンフレット、HP等にパワハラの内容 や発生原因、背景並びにパワハラを行ってはな らない旨の方針を記載し、配布等する ● 上記の周知・啓発のための研修、講習等の実施 ● 就業規則等において、パワハラに係る言動を行 った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労 働者に周知・啓発する |

相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備

事業主は、労働者からの相談に対し、適切かつ柔軟に対応するために必要な措置を講じなければなりません。

【とるべき対策】

| ● 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その担 当者と人事部門とが連携を図ることができる仕 組みとする ● 相談窓口の担当者が相談を受けた場合に、あら かじめ作成したマニュアルに基づき対応できる ようにする ● 相談窓口の担当者に対し、相談対応についての 研修を行う |

職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場におけるパワーハラスメントの相談の申出があった場合、事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な措置を講じなければなりません。

【とるべき対策】

| ● 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会 等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を 確認する。 また、当事者間に主張の不一致があるときには 第三者からも事実関係を聴取する ● 被害者と行為者の関係改善に向けての援助、両 者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、 被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督 者又は産業保健スタッフ等による被害者のメン タルヘルスへの相談対応等の措置を講ずる ● パワーハラスメントが生じた事実が確認できた 場合には、就業規則等にもとづき、行為者に対 して必要な懲戒その他の措置を講ずる |

その他の措置

事業主はその他の措置として、以下の対応をしなければなりません。

| ● 相談者・行為者等のプライバシーの保護のため に必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、 相談窓口の担当者は、当該マニュアルにもとづ き対応する ● 就業規則等にパワハラの相談等を理由として、 社員が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を 記載し、これを配布等する |

違反したときの罰則について

事業主がパワハラ防止規定に違反したときは、厚生労働大臣は、事業主に対して

● 助言、指導又は勧告をすることができます。

● 勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨を公表することができます。

また、事業主や行為者には、それ以外に以下の処分がされる可能性があります。

| 社内における罰則 | 減給・降格・けん責・出勤停止・諭旨解雇・懲戒解雇 |

| 民事上の罰則(損害賠償責任) | 【行為者】 民法709条の不法行為責任 【企業】 民法415条の債務不履行責任(安全配慮義務違反) 民法715条の使用者責任 |

| 刑事上の罰則 | 名誉棄損、侮辱罪、暴行罪、傷害罪など |

予防・解決対策のポイント

職場のパワハラは、いったん発生してしまうと、その解決に多くの時間と労力を要します。

そのため、まずは問題が発生しないように「予防策」を講じ、そのうえで「解決策」を実施することが重要です。

予防策

① トップのメッセージの発信

● 組織のトップが、職場のパワハラを職場からなくす

ことを明確に示す

② ルールの決定

● 就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する

● 予防・解決の方針やガイドラインを作成する

③ 実態の把握

● 従業員アンケートを実施する

④ 教育する

● 研修を実施する

⑤ 周知する

● 組織の方針や取り組み

解決策

① 相談や解決の場の設置

● 企業内・外に相談窓口を設置する

職場の対応責任者を決める

● 外部専門家と連携する

② 再発防止のための取組み

● 行為者に対する再発防止研修等を行う

なお、効果的なパワハラ防止研修については「社内研修の3つのスタイルと実践プログラムの具体例」の記事でご紹介しています。

まとめ

令和4年4月1日よりパワハラ対策が全事業主へ義務付けられたことにより、すべての企業ではパワハラ対策の実施が必須となりました。

対策を行う上では、経営トップが「パワハラは悪」という意識を持ち、率先してメッセージの宣言やルール作り、教育、周知などの行動をしていく必要があります。

とくに従業員に対する教育は、パワハラの企業風土を根底から変えるものとして、重要な意味を持ちます。

| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |