次の社内研修で学ばせたい。下請法の要点と事例の活かし方

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、発注者による資本力が小さな事業者への不当な取引を防止するための法律です。

発注者側の企業は当然ですが、不利な取引を避ける、違反に巻き込まれないために、下請企業でもこの法律を理解しておくことは重要といえます。

この記事では、下請法を理解するうえで欠かせない基本の要点やペナルティ、いくつかの事例、研修をするうえでの効果的な進め方について解説していますのでご参考ください。

なお、下請法は令和8年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(「取適法」)に改正されます。

取適用の概要や改正ポイントについては「取適法の追加・改正ポイントだけをわかりやすく解説!」をご参照ください。

下請法の目的と概要

下請法が作られた目的と制度の概要は、以下の通りとなります。

下請法の目的

下請法は、資本力の大きな企業と取引をした中小企業や個人事業者が、大手企業から不当な要求をされることを防ぐ目的で制定された法律です。

中小企業や個人事業主の多くは、大企業が主要な取引先となっているケースが多いため、大企業との関係悪化や取引縮小などがあると、すぐに事業活動が困難となってしまいます。

そのため、大企業から不当・無理な要求をされたとしても、それに従わざるを得ない立場にあります。

そこで大企業からの不当な要求から、中小企業や個人事業者を守るために、下請法が制定されました。

下請法の概要

下請法は、発注元の親事業者と受注先の下請事業者との間で請負契約を締結する際に、親事業者が下請事業者に対して不当な要求をすることを禁止しています。

どちらが親事業者となり、下請事業者となるかについては、相対的な関係で決まります。

たとえば、親事業者が下請事業者に支払う代金を不当に減額することは優越的地位の濫用として独占禁止法違反となります。

しかし、独占禁止法は抽象的な内容であり、具体的な取引について規定をしていないため、これを補完する目的で、親事業者がしてはならない行為を下請法が類型的に定めています。

下請法が適用される場合とは?

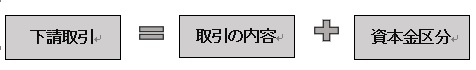

下請法は,すべての委託取引を適用対象としているのではありません。

下請法が適用されるのは、「取引の内容(製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託)」と「取引当事者の資本金(資本金の額又は出資の総額)の区分」の2つの条件の両方を満たす場合だけです。

そのため、この2つの条件を満たしていない取引は,下請法の適用を受けません。

親会社と下請け会社の関係

下請法では、どのような会社かにより、親会社と下請け会社の関係が異なります。

以下の表で、Aの会社がBの会社に下記の業務を委託する場合、Aは親事業者、Bは下請事業者の関係となります。

| 事業の内容 | A(親事業者) | B(下請事業者) |

| 製造委託・修理委託、政令で定める情報成果物の作成委託・役務の提供委託を行う場合 | 資本金の総額が3億円を超える事業者 | 資本金が3億円以下の事業者 |

| 資本金の総額が1000万円を超えて3億円以下の事業者 | 資本金が1000万円以下の事業者 | |

| 情報成果物の作成委託・役務の提供委託を行う場合 | 資本金が5000万円を超える事業者 | 資本金が5000万円以下の事業者 |

| 資本金の額が1000万円を超え5000万円以下の事業者 | 資本金が1000万円以下の事業者 |

なお、親事業者であるA社の支配を受けているB社が、A社から請け負った業務を別のC社に再委託する場合には、B社は親事業者(みなし親事業者)とみなされます。

これは、下請会社を利用して関連会社へ業務を委託することにより、下請法の適用を免れることを禁止するためです。なお、下請業者には、個人事業者を含みます。

親事業者の4つの義務

下請法では、契約内容について、親事業者に以下の義務が課せられています。

書面の交付義務

親事業者は、下請事業者に対して発注する際には、発注のたびに

| ・下請事業者の給付の内容 ・下請代金の額 ・下請代金の支払期日・支払方法など |

を記載した書面(3条書面)を交付しなければなりません。

ただし、継続的な取引において取引の条件が変化しない場合は、最初に書面による通知をすれば、個々の発注ごとに詳細な書面を交付する必要はありません。

下請代金の支払期日を定める義務

親事業者は、下請事業者から給付や役務の提供を受けた日から60日以内に代金の支払期日を定めなければなりません。 ※60日の算定には初日を含む

もし、60日を超えた日を支払日とした場合には、60日が期日となります。

また、下請代金の支払期日を定めなかった場合には、下請業者が役務の提供をした日か、親事業者が下請事業者から製作物の給付を受けた日が支払期日となります。

書類を作成・保存する義務

親事業者は、下請事業者と製造委託等の契約を締結したときは、下請事業者が親事業者に給付した物品や、下請代金の額等を記載した書類(5条書類)を作成し、これを2年間保存しなければなりません。

この書類の作成・保存を怠った場合には、50万円以下の罰金となります。

遅延利息の支払義務

親事業者は、下請事業者へ代金の支払を遅延した場合には、下請事業者からの給付等があった日から起算して60日が経過した日から、年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。

なお、年14.6%の遅延利息が発生するのは、給付等があった日から60日経過後であり、それ以前の期間については、民法の商事利息である年3%となります。

下請法で禁止される行為

下請法により、親事業者は以下の11項目の行為をすることが禁止されています。

① 受領拒否

下請け業者に委託し給付されたものの受領を拒否すること

② 支払遅延の禁止

下請事業者から給付を受領した日から60日を超えて下請代金を全額支払らうこと

③ 減額の禁止

下請事業者に責任がないにもかかわらず、契約で定められた代金を減額すること

④ 返品の禁止

下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請事業者へ製品を返品すること

⑤ 買いたたきの禁止

下請事業者と下請代金を決定する際に、下請け代金を著しく低い額とすること

⑥ 購入・利用強制の禁止

正当な理由がある場合を除き、親事業者が指定する製品等を下請事業者に購入させ、サービスを利用させて対価を支払わせること

⑦ 報復措置の禁止

下請事業者が代金の支払遅延や減額について、公正取引委員会等に報告した場合に、その報復として不利益な取り扱いをすること

⑧ 早期決済の禁止

親事業者が製品の部品を下請事業者に有償で提供し、この部品をもとに下請事業者が商品の製造を行う場合において、親事業者が下請事業者へ代金を支払う前に、下請業者に提供した部品の代金を支払わせること

⑨ 割引困難な手形交付の禁止

下請事業者への代金の支払いを、金融機関で割引することが困難な手形で行うこと

⑩ 不当な経済上の利益提供要請の禁止

下請事業者に対して、金銭や役務などの経済的な利益を不当に提供させること

⑪ 不当なやり直し等の禁止

下請事業者に責任がないにもかかわらず、自ら費用を負担せずに、下請事業者への発注内容の変更ややり直しをさせること

下請法違反をした時のペナルティ

親事業者や下請事業者が下請法に違反した場合には、以下のペナルティを負います。

下請法による勧告

親事業者が以下の行為をしているときは,公正取引委員会から必要な是正措置をとることを勧告されます。

| ー受領拒否、支払遅延、代金減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、早期決済、割引困難な手形交付、不当な利益提供の要請、不当なやり直し |

下請法による罰則

次のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした親事業者の代表者,代理人,使用人その他の従業者,または報告の懈怠、検査の妨害等をした者は50万円以下の罰金に処せられます。(下請法第10、11条)

なお、これらの行為をしたときは、行為者だけでなく法人も罰せられます。(両罰規定)

● 第3条第1項の規定による書面を交付しなかったとき

| 下請事業者の給付の内容,下請代金の額,支払期日及び支払方法その他の事項(第3条1項) |

● 第5条の規定の書類や電磁的記録を作成せず,若しくは保存せず,又は虚偽の書類や電磁的記録を作成したとき

| 下請事業者の給付,給付の受領,下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類や電磁的記録(第5条) |

● 第9条第1項から第3項までの規定による報告をせず,虚偽の報告をし,検査を拒み,妨げ,忌避したとき

| 公正取引委員会等は,親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ,事業所に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。(第9条1項) |

企業信用の低下

企業が勧告を受けた場合は、企業名や違反の内容が公表されます。

そのため、違反行為により下請業者との関係が悪化する他、取引先や消費者からの信用を失い、売り上げや取引きへ悪影響を及ぼす可能性があります。

下請法違反行為の事例

以下では下請法の違反事例をご紹介します。

短納期を設定した事例

親事業者A社はパンフレットの印刷・製本を毎月下請事業者B社に委託していますが、データの委託先より入稿が大幅に遅れるとの連絡があったため、B社には相談せずに,いつもより大幅に短い納期を設定して、従来どおりの単価で発注した。

| 下請代金の決定の際に,通常支払われる額と比較して著しく低額を定めることは,「買いたたきの禁止」の規定に違反します。大幅な短納期の発注を行う場合には,下請事業者に発生する費用増を考慮せずに,従来と同じ代金とすることはこの規定に違反する可能性があります。 |

支払方法を変更した事例

親事業者S社は、部品の製造を委託している下請事業者P社との間で,支払方法を全額手形払いから常に全額現金払にする代わりに,注文書に記載した下請代金から1%分を差し引くことを合意し,合意文書を取り交わして下請代金を支払いました。

| これまで、代金を手形で支払っていたものを常に現金払いとし、それを理由に代金を減じることは金額の多少を問わず,「下請代金の減額」として下請法違反となります。 そのため,支払い方法を手形から,一時的ではなく,常に現金で支払う方法に変更する場合には,あらかじめ現金払に見合う単価設定を下請事業者との十分な協議の上で行う必要があります。 |

納期を口頭で定めた事例

親事業者であるE社は,下請事業者であるF社に部品の製造を委託しており,発注後直ちに発注書面を交付していますが、「納期」については,発注書面に記載せず,発注後にF社と口頭で取り決めており、F社もこれを了承している。

| 親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,「発注内容」・「発注金額」・「納期及び納入場所」・「下請代金の支払期日及び支払方法」その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。(下請法第3条第1項) 設問のように,発注時に発注書面を交付し,また、下請事業者の了解を得ていても,必要記載事項の一部である納期が記載されていない場合は,書面の交付義務の規定に違反します。 |

無償で金型等を保管させた事例

Ⅰ株式会社は下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、製造のピークが終了した後も、合計415個の金型等を自己のために無償で保管させた。

| 設問のように,下請事業者に対して自社が貸与した金型等を自己のために引き続き無償で保管させる行為は、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当します。 |

自社の商材を強制購入させた事例

N株式会社は、おせち料理の販売目標数量を達成するため、下請事業者の給付の内容と直接関係ないにもかかわらず、下請け事業者に対しておせち料理の購入を要請し、また、当該要請を断った一部の下請事業者に対しては、再度購入を要請していた。また、下請事業者は、購入代金の振込手数料を負担していた。

| 正当な理由がないにもかかわらず、下請事業者に対し、おせち料理等の購入を要請し、また購入代金の振込手数料を負担させる行為は、下請法第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)に掲げる行為に該当します。 |

効果的な下請法研修のためのポイント

下請法は親事業者だけでなく、下請け事業者にとっても企業活動をするうえで重要な法律ですが、わかりにくい部分もあるため、研修で効果的に知識を習得するには、次のポイントを押さえることをお勧めします。

多くの事例にあたる

これは他の分野についても言えますが、抽象的な記述が多い法律や規則については、具体的な事例を知ることで、より早く簡単に内容を理解できます。

とくに下請法は、違反の対象となる行為の数や条文を見ただけではピンとこない規定が多く、同じようなケースでも状況の違いにより、違反となるケースとそうでないケースがあります。

そのため、研修等においては、条文や解説だけでなく、できるだけそれに近い事例を合わせて学ぶことで、より理解がしやすくなります。

ワークを活用する

事例により理解を深められたら、次に行うべきなのが「ワークによる体験」です。

条文や事例はあくまでの頭の中だけで完結するもののため、それを実践で使えるスキルとするには不十分といえます。しかし、ワークショップで作業を通して考えることで、より実践的で応用しやすい知識にすることができます。

具体的には

・自分の会社の中で、下請法に違反している可能性がある取引等を洗い出し、それがなぜ違反となるかを考察する。

・違反の可能性があるものについて、どのような対策やアクションができるのかを検討する。

このように知識や事例を「自分ごと」に置き換えることで、さらに理解が深まるとともに、実務に生かせる研修に進化させることができます。

まとめ

下請法は、親事業者が下請事業者との取引を円滑に進める上で重要なルールや対応を定めた法律です。

下請法を遵守しない場合は、下請事業者の信頼を失うだけでなく、罰則が適用されることもあるため、研修等ではどのようなケースで下請法違反となるのかを理解しておくだけでなく、自分の会社に置き換えて考えることが効果的となります。

テストビジネスでは、クライアントさまのご希望の書籍や資料からの問題作成の他、出題形式、難易度などについても柔軟に対応いたします。

また、試験を受けられる社員さま等の理解度を深め、実務に活かせる研修も行っています。

企業の社内問題の作成や研修について、ご質問等がある場合は、お気軽にご相談ください。