談合をなくしたい建設業が知っておきたい独占禁止法の知識

現在でも、一部の建設業者による「談合」事件がときおりニュースとなっています。

しかし、談合に対しては、排除命令・課徴金命令、営業停止処分の他、刑事罰も課されるため、「談合の発覚=廃業」となる可能性もあります。

そのため、独占禁止法の理解を通して、「談合をなくしたい」、「正しい知識を社員に教育したい」とお考えの経営者の方も多いと思います。

この記事では、建設業の企業が知っておくべき独占禁止法の知識と、談合の性質や罰則、談合となる・ならないケースについて解説いたします。

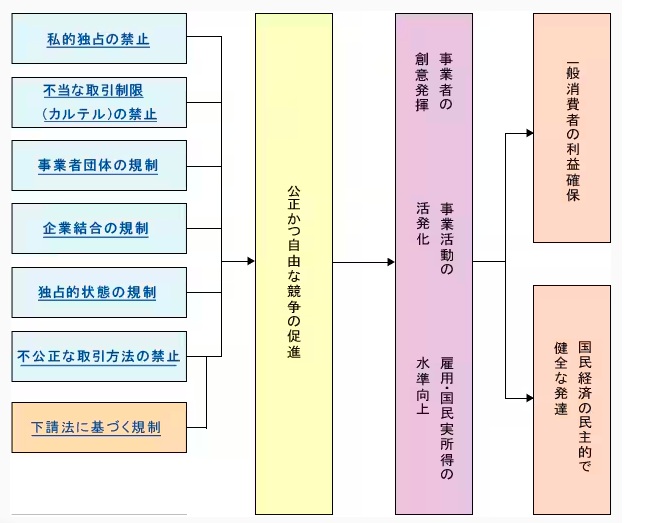

独占禁止法の概要

独占禁止法は、公正かつ自由な競争を妨げる行為を規制する法律で、これに抵触する行為については、公正取引委員会が監視・摘発・罰則の適用を行います。

独占禁止法の目的と対象

独占禁止法の目的

独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。

この法律の目的は,事業者・事業者団体が守るべきルールを定め、

公正かつ自由な競争を妨げる行為を規制

することにあります。

とくに企業結合を除いた、私的独占・不公正な取引方法・不当な取引制限は、「独占禁止法の3本柱」と呼ばれています。

また,独占禁止法ではカバーできない元受けと下請けの関係性には「下請法」が適用されますが、原則として、工事の下請けには適用されません。(下請第2条4項)

※ ただし、建設図面の外部への発注などについては、下請法が適用されます。

独占禁止法の対象

独占禁止法の対象となるのは、以下の2つです。

● 事業者

● 事業者団体

事業者団体とは、独占禁止法第2条第2項の規定により,

「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体」

と定義された団体です。

具体的には,○○商工会,○○協会,○○連絡会,○○組合といった団体や、それらの連合会などが事業者団体に当たります。

独占禁止法の構成

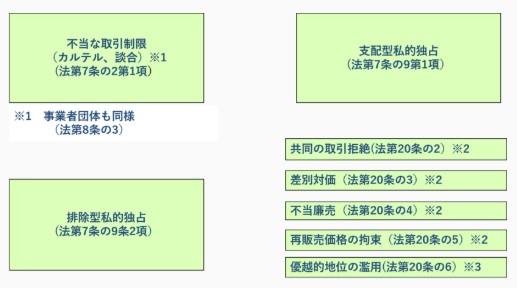

独占禁止法では、主に私的独占・不公正な取引方法・不当な取引制限・企業結合の4つを違反行為として規制しています。

最近の独占禁止法の改正

これまで独占禁止法は幾度となく改正されてきましたが、令和元年の改正では課徴金制度の見直しや課徴金減免制度の導入など、大幅な改正が行われました。

| 平成21年 | 課徴金の割増、事業承継企業への排除措置命令の拡大適用 |

| 平成25年 | 不服審査手続きにおける審判制度の廃止→東京地裁へ |

| 平成30年 | 確約手続の導入 |

| 令和元年 | 課徴金制度の改正(協力度に応じた減算、算定方法の見直し) 課徴金減免制度の導入 |

なお、下請法は独占禁止法を実務レベルで規制する補完法の役割を持ちますが、令和8年8月に「取適法」と名前を変えて改正されます。

「取適法」の追加・改正点については「取適法の追加・改正ポイントだけをわかりやすく解説!」の記事で解説していますので、ご参考ください。

独占禁止法で禁止される3つの行為

独占禁止法において、とくに重要な「私的独占」、「不公正な取引方法」、「不当な取引制限」は独占禁止法の3本柱として規制されています。

私的独占

「私的独占」は,以下の行為により市場における競争を制限することをいいます。

| ◆ 事業者が単独または他の事業者と結合し ◆ 他の事業者の事業活動を排除(排除型私的 独占)や支配(支配型私的独占)すること |

したがって、品質の優れた安い商品を供給する企業が,競争によって結果的に市場を独占するような場合は,私的独占ではなく、違法ともなりません。

※「排除」とは

排他的取引や供給拒絶を行って競争者の事業活動の継続を困難にさせたり,新規参入者の事業開始を困難にさせたりすること(低価格販売、抱き合わせ販売等)

※「支配」とは

株式の取得や役員の派遣等により、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市場を支配しようとする行為のこと(高いシェア率を背景に、入札参加者に入札価格を指示-パラマウントベッド事件)

不公正な取引方法

「不公正な取引方法」とは、公正な競争を阻害するおそれがあるものとして、

| ◆「独占禁止法で定められているもの」 ➡(独禁第2条9項1~5号) ◆「公正取引委員会の指定で定められているもの」 ➡(独禁第2条9項6号) |

の2種類があります。

なお、上記の公正取引委員会の指定には、

・すべての業種に適用される「一般指定」

・特定の業種にのみ適用される「特殊指定」(大規模小売業、物流業、新聞業)

の2種類がありますが、建設業はいずれの指定対象ともなっていません。

【独占禁止法第2条第9項で規制】

| ① 共同の取引拒絶 ② 差別対価 ③ 不当廉売 ④ 再販売価格の拘束 ⑤ 優越的地位の濫用 |

➡ 排除措置命令 および 課徴金の対象

<1~5号の具体例>

- 特定の会社の特定の商材を購入しないこととする、特定の会社に下請けを出さない - ①

- 競争会社を追い出す目的で、懇意の業者にだけ安い価格で販売する - ②

- 原価を著しく下回った価格で継続して提供し、競争会社の事業活動を困難にさせる - ③

- メーカーが卸売業者や小売業者に対して価格を指示する - ④

- 自分が優越的な地位にある取引業者に対する押し付け販売や従業員の派遣要請 - ⑤

【公正取引委員会の指定】

| 不当な差別的取扱い、不当な対価など |

➡ 排除措置命令 ただし、課徴金の対象にはならない

不当な取引制限

「不当な取引制限」(独禁法2条6項)とは、以下に該当する行為をいい、談合やカルテルなどがこれに該当します。

| ◆ 他の事業者と共同して対価を決定し ◆ 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること |

「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」とは?

「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」とは、最高裁判決で以下のように定義されています。

| 当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうこと。 事業者らがその意思で当該入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらすことをいう。 (平成24年2月20日最高裁判決) |

違反とならない場合

〇 標準規格の設定、環境保全、安全確保等の社会公共的

な目的のための自主基準

〇 特許権等知的財産権の行使、中小企業協同組合、地域

特例法(地方バス・金融機関)、グリーンガイドライ

ン※等の法律の例外による場合

※グリーンガイドラインとは「グリーン社会の実現に

向けた取り組みにつき、独占禁止法違反となるもの

とならないもの」を事例等で紹介したもの

建設業者が独占禁止法に違反した場合のペナルティ

建設業者が独占禁止法に違反した場合には、以下のペナルティが課される可能性があります。

| 処分名 | 処分の実施者 | 処分の対象 | 処分内容 |

| 排除措置命令(独禁7) | 公正取引委員会 | 企業 | 行為の差止め、事業の一部譲渡などの排除に必要な措置 |

| 課徴金納付命令 (独禁89-1-1) | 公正取引委員会 | 担当者 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |

| (独禁95-1-1) | 公正取引委員会 | 企業 | 5億円以下の罰金(両罰規定) |

| (独禁95-2) | 公正取引委員会 | 代表・役員 | 500万円以下の罰金(三罰規定) |

| 談合罪 (刑法96-6-2) | 検察庁 | 担当者 | 3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれらの両方 |

| 行政処分 | 行政庁 | 企業 | 指名停止処分 |

| 損害賠償 (独禁25) | 被害者 | 企業 | 無過失の損害賠償責任(ただし、排除命令確定後に限る) |

| 建設業監督処分 (建設28) | 国土交通省 | 企業 | 最高1年以内の業務停止 |

排除措置命令

公正取引委員会は,独占禁止法違反行為者に対して,

違反行為を排除する等の措置(「排除措置命令」)

を採るよう命じることができます。

また、過去の違反行為であっても、その違反行為がなくなった日から7年間は排除措置や課徴金納付を命ずることができます。(除斥期間)

<排除措置命令の例>

| ◆ 違反行為の取りやめ又は取りやめていることの 確認 ◆ 違反行為の実効性確保手段の取りやめ又は今後 行わないことの確認 ◆ 他の違反行為者及び発注者に対する通知、従業 員に対する周知徹底 |

警 告

違反するおそれがある行為があるときは,関係事業者等に対して,その行為を取りやめること等を指示するとともに、その事実を公表する。

注 意

違反につながるおそれがある行為があるときに,未然防止を図る観点から注意をする。

確約制度について

「確約制度」とは、平成30年に導入された罰則の免除制度です。

独占禁止法違反の疑いある行為について,事業者が自主的に違反行為の排除計画を作成し、内容について公正取引委員会の認定を受けた場合は、排除措置命令や課徴金納付を免れることができます。

課徴金

「課徴金」とは、カルテル・入札談合等の違反行為防止のため,公正取引委員会が違反事業者等に対して課す金銭的ペナルティです。

一定の要件を満たす場合は、5割または10割が加算されます。

課徴金の対象行為

ただし、共同取引拒絶・差別対価・不当廉売・再販売価格の拘束については、10年以内に同じ違反行為を繰り返した場合に限られます。

<課徴金額の算定式>

| 違反行為に係る期間中の売上額等 ※ 調査開始日から最長10年前まで遡及 × 課徴金算定率 + 談合金等の額 |

課徴金算定率

| 不当な取引制限 | 支配型私的独占 | 排除型私的独占 | 共同の取引拒絶 差別対価等 | 優越的地位濫用 |

| 10%(4%) | 10% | 6% | 3% | 1% |

※( )内は違反事業者及びそのグループ会社がすべて中小

企業の場合

| 5割加算 | 〇 調査日から遡って10年以内に再違反 〇 主導的事業者 |

| 10割加算 | 再度違反 + 主導的事業者 |

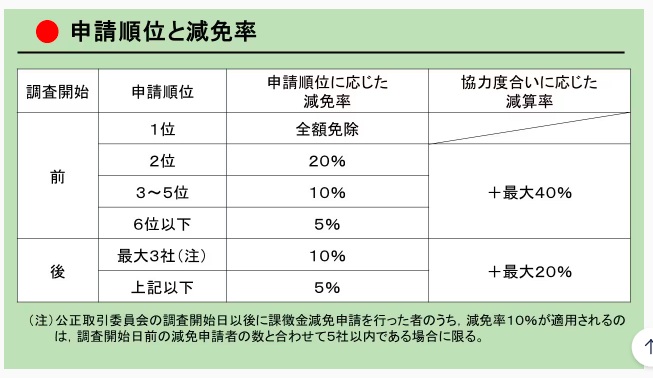

課徴金減免制度

「課徴金減免制度」とは、リニエンシー制度ともいいます。

事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合に課徴金が減免されます。

対象は、カルテル・入札談合に限定。申し出の時期や順位により減免の程度が異なります。

刑事罰

独占禁止法違反(カルテル・入札談合違反)

| 罰則対象 | 罰則内容 |

| カルテル・入札談合を行った者 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |

| 法人 | 5億円以下の罰金(両罰規定) |

| 事業の代表者や役員※ | 500万円以下の罰金(三罰規定) |

カルテルや入札談合を行った行為者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

なお、事業者が法人の場合には、その法人にも5億円以下の罰金が科されます。

このように行為者だけでなく、それを雇用・支配していた法人も同時に罰するものを「両罰規定」といいます。

さらに、代表者や役員がカルテルや談合違の計画を知り、その防止に必要な措置を採らなかった場合には、その代表者や役員についても500万円以下の罰金が科されます。

このように行為者・法人だけでなく、あわせて代表者や役員も罰するものを「三罰規定」といいます。

刑法違反(談合罪 刑法第96条の6第2項)

3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられます。

その他

無過失損害賠償

事業者や事業者団体が一定の独占禁止法違反行為を行った場合、それぞれが無過失の損害賠償責任を負います。(独禁法25条1項、2項)

通常の損害賠償が、故意または過失が要件となっているに対し、この場合は過失がなくても損害賠償責任を負うこととなります。

ただし、この無過失損害賠償の請求は、公正取引委員会の排除措置命令が確定した後でなければ、裁判上主張することができないと定められています。(独禁法26条1項)

なお、この場合、事業者および事業者団体は、故意または過失がなかったことを証明して、損害賠償の責任を免れることができません。

さらにそれ以外でも、被害者は民法709条の規定により、不法行為にもとづく損害賠償請求を行うことができます。

建設業法の監督処分

独占禁止法や刑法などに違反した場合には、建設業法第28条・第29条にもとづき国土交通大臣又は都道府県知事から、指示処分・営業停止処分・許可の取消しなどの監督処分が行われます。

国土交通省による建設業法の監督処分基準

| 処分事由 | 営業停止期間 |

| 代表権のある役員が刑にさせられた場合 | 1年間 |

| その他の場合 | 原則60日以上 |

| 代表権のない役員又は支店長などが刑に処せられた場合 | 原則120日以上 |

| 排除措置命令又は課徴金納付命令がされたとき | 原則30日以上 |

入札参加禁止・指名停止処分

建設業者が独占禁止法違反や談合罪で逮捕・起訴されたときは、入札への参加が制限されます。

なお、入札参加停止処分をうけたときは、その発注者に限らず、他の省庁や地方公共団体等からも指名停止を受けます。

入札談合について

入札談合の概要

入札談合とは?

「入札談合」とは、公の競売・入札において競争者が互いに通謀してある特定の者を契約者にするため、他の者と一定の価格以下または以上に入札しないことを協定することをいいます。

独占禁止法上、「不当な取引制限」の一類型として、取引先制限カルテルかつ価格カルテルに該当する行為です。

談合による弊害

談合が行われると、次のような弊害が生じます。

| ◆ 受発注プロセスの透明性が害される ◆ 発注金額が不当に高額となってしまう ◆ 発注者である国や地方公共団体に経済的な損害 が発生する |

談合とカルテルの違い

談合もカルテルもいずれも公正な取引を阻害する行為です。

しかし、談合による被害者が主に「国や公共団体」であるのに対して、カルテルの場合には「一般消費者」が被害者となります。

入札談合の基本的な構成

入札談合は、「受注予定者と決定方法を定める合意」と「その合意に戻づく受注調整」の2つにより構成されます。

| 基本合意(受注予定者と決定のルール) + 受注調整 |

なお、判例によれば、

▼ 事業者間で受注予定者についての明確な合意がない場合

でも、暗黙の了解がある場合は入札談合に該当する

▼ 上記のような協定を結べば「談合」にあたり、その協定

にしたがって実際に行動するところまでは必要ない

とされています。

談合となる場合とならない場合

以下では、談合となる場合とならない場合を〇×形式で解説いたします。

🔳 小売業者が,需要の見込み違いで大量に在庫化した商品を仕入原価を下回る価格で販売することは,独占禁止法上問題となる。

✖ 需要の見込み違いで大量に在庫化した商品を仕入原価を下回る価格で販売することは,独占禁止法上問題にはならないとされています。

🔳 協同組合が組合員に対して,生産資材を自組合から購入することを義務付けることは,独占禁止法上問題となる。

○ 原則として、協同組合には独占禁止法の適用が除外されます。しかし,上記のように、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には,適用除外とはなりません。

🔳 住宅設備機器メーカーが,取扱店においてユーザーに販売されている自社の住宅設備機器の販売価格を調査し,調査結果を取りまとめて参考価格帯として自社のHPに掲載することは独占禁止法違反とはならない。

○ 事業者が設定する希望小売価格は,流通業者に対し単なる参考として示されているものである限りは,それ自体は問題となるものではないとされます。

🔳 公共工事を予定価格の範囲内で落札をした場合には、談合しても不当な取引制限にあたらない。

✖ 独占禁止法の目的は「公正で自由な競争の維持・促進」であるため、談合をして競争をやめてしまうことは、不当な取引制限に該当します。

🔳 赤字となるのを防止するため参加業者間の話し合いで工事を割り振りしている場合、不正の利益を得る目的がなければ違法とはならない。

✖ 独占禁止法は公正で自由な競争を制限する行為を規制しているので、不正の利益を得る目的がないからといってこのような行為が正当化されるものではありません。

🔳 いわゆる天の声で受注予定者が決まる場合は、事業者同士で決めるわけではないので独占禁止法上問題とならない。

✖ いわゆる天の声があった場合でも、事業者の間でその決定に従うという暗黙の了解や意思形成がされている場合は入札談合となる。

代表的な談合事件

以下では、最近までの著名な談合事件をご紹介します。

多摩談合事件

「不当な取引制限にあたる」として公正取引委員会が行った課徴金納付審決が高裁で覆された後、最高裁によってさらに覆され、結果、下記の基本合意にもとづく行為が不当な取引制限にあたるとされました。

【判決のポイント】

不当な取引制限は、「基本合意」とそれに基づく「個別調整」により構成される。

旧埼玉土曜会事件

大手ゼネコン各社で構成する旧埼玉土曜会において、あらかじめ受注予定者を決定し、それに協力した会社にはその下請施工をさせたもの。

| 公取委 | 排除措置命令、課徴金計10億667万円 |

| 建設省 | 1~2ヶ月の指名停止、業法による監督処分 |

| 埼玉県 | 2~3ヶ月の指名停止 |

電気設備工事談合事件

下水道事業団職員から発注予定価格の教示を受け、あらかじめ定めた受注比率により順次、受注物件を選択するドラフト会議を開いて、受注予定者を決定。

| 高 裁 | 法人格者に4,000~5,000万円の罰金刑、各担当者に8~10月の懲役刑 |

| 公取委 | 課徴金計10億3,636万円 ※公取委による初の告発事件 |

東京オリンピック談合事件

東京オリンピック・パラリンピックの運営業務について、大手広告会社8社による不正な受注調整を行った。

| 高 裁 | 電通グループに罰金3億円、元幹部に懲役2年 |

| 公取委 | 排除措置命令、7社に対し計30億円の課徴金 |

※ 広告大手1社については、課徴金減免制度に基づき違反を自主申告済

談合防止のために

以下では、談合を防止するうえで必要となる対応や心構えについて解説します。

企業のとるべき対応

規定の整備・公表

◆ 契約・入札手続き、独占禁止法遵守マニュアルの整備

◆ 定めたマニュアルやルールの対外的な公表(会社HPやパンフ)

体制の整備

◆ 内部および外部機関による対策委員会の設置

◆ 相談窓口の設置と報告者の救済措置の確立

定期研修の実施

◆ 社員・委託先を含めたコンプライアンスの研修の実施

◆ 同業種で生じた事例の共有と研究(ワーキンググループ)

その他取り組み

◆ 機密情報の管理の見直し

◆ 外部から談合の働きかけがあった場合の報告義務

担当者のとるべき対応

◆ 事業者間の会合や業界の行事、勉強会などで入札談合が

話題になりそうなときには出席を見合わせる。

◆ 事業者の会合等で入札談合の話が出た場合には「問題が

あるのでやめましょう」と発言する。

もし、受け入れられない場合は退席し、その旨を記録し

上司に報告する。

※黙っているだけだと、暗黙の了解をしたものと取られ

恐れがある。

談合の防止を社内で教育していくためには、あわせてコンプライス研修も不可欠となります。

コンプライアンスについては「なぜ、コンプライアンス研修が必要?するとどう変わる?」の記事で詳しく解説していますのでご参考ください。

まとめ

独占禁止法は、事業者・事業者団体が守るべきルールを定め、公正かつ自由な競争を妨げる行為を規制するものです。

また、談合を行った場合には、排除命令・課徴金命令・刑法や民法のペナルティーが科されるため、財産的な損失だけでなく、社会的信用を失うこととなります。

しかし、具体的に「何が談合になるか?」については、線引きが難しいケースも多いため、できるだけ多くの事例にあたっておくことが重要となります。

| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |