おすすめ試験分野と参考書籍

社内での昇進・昇格試験の試験問題は、企業ごとに異なります。

しかし、毎回、同じ問題や分野を出題したのでは、作れる問題も限定され、また対策もしやすくなってしまいます。

そのため、定期的に出題する分野や形式を工夫することが好ましいといえますが、その際に問題となるのが「どの書籍や資料を選べばよいか」ということです。

ここでは、私自身が過去に作問した参考書や分野ごとの特徴をご紹介しますので、試験問題分野の追加や変更をする際にお役立てください。

マネジメント系分野

マネジメント関連の分野の問題としては、思考や問題解決手法、マネジャーに関するものを取り入れている企業が多く見受けられます。

とくにドラッガーは人気がありますが、「エッセンシャル版 マネジメント」 は初学者には難解なため、であり、出題にあたっては「プロフェッショナルの条件」などの内容や要点をまとめた書籍の方が、受験者の考え方や能力を図るのに適しているといえます。

◇ 「人を動かす」 D・カーネギー P345 創元社 ☆3

◇ 「エッセンシャル版 マネジメント」 P.F.ドラッガー P302 ダイヤモンド社 ☆5

◇ 「プロフェッショナルの条件 はじめて読むドラッガー【自己実現編】」 P266 ダイヤモンド社

◇ 「マネジャーの教科書」 P222 日本能率協会マネジメントセンター ☆3

◇ 「問題解決手法の知識」 高橋誠 P201 日経文庫 ☆4

経営系分野

経営系の問題としては、経営の一般的な知識を見るものの他、受験者の職種や職務内容にあわせた書籍から出題をすることが、実務とつながった試験となりやすくなります。

最近においては、マーケティングに関する知識は、仕事の分野を問わず、必須といえます。

◇ 「商品構成」 渥美俊一 P266 実務教育出版 ☆3~4

◇ 「トヨタの自工程完結」 佐々木眞一 P244 ダイヤモンド社 ☆3

◇ 「経費節減の目の付けどころ1181項目」 アクト経営問題研究グループ P351 中経出版 ☆3

◇ 「最適在庫実現マニュアル」 横山英機 P327 スバル舎リンケージ ☆3~4

◇ 「ランチェスター戦略がぜんぶわかる本」 名和田竜 P231 あさ出版 ☆3

◇ 「販売予測の知識」 小林健吾 P218 日経文庫 ☆4

◇ 「マーケティング戦略」 和田充夫他 P369 有斐閣アルマ ☆4

◇ 「マーケティング入門」 相原修 P205 日経文庫ベーシック ☆4

◇ 「行動する意思決定」 滝谷敬一郎 P274 日本経済新聞出版社 ☆4〜5

◇ 「設備投資計画の立て方」 久保田政純 P199 日経文庫 ☆4

◇ 「事業計画書の作り方・書き方」 長田静子 P239 中経出版 ☆3

◇ 「経営分析の基本」 佐藤祐一 P162 日経文庫ビジュアル ☆3~4

◇ 「提案営業の進め方」 松丘啓司 P177 日経文庫 ☆4

会計系分野

会計系においては、基本的な簿記の内容と決算書の読み方が理解できているかが重要となります。そのため、BS・PLを使った出題は不可欠となりますが、自社と同業種または関連する業種から出題することで、より実務に生かせる知識を図ることができます。

◇ 「決算書を読みこなして経営分析ができる本」 宮下順子 日本実業出版社 P256 ☆3

◇ 「会計のことが面白いほどわかる本 基本編」 天野敦之 P302 中経出版 ☆3

◇ 「会計のことが面白いほどわかる本 理解編」 天野敦之 P302 中経出版 ☆3~4

◇ 「会計を活かして強い会社をつくる」 丸山弘昭 P221 東洋経済新報社 ☆3~4

法律系分野

法律系においては、コンプライアンスやハラスメントに関する出題は、職位や地位、勤務年度に係わらず、すべての方が理解できている必要があります。

また、契約書の読み方などの実務に直結するものだけでなく、その基盤となる民法や会社法の知識についても一定の理解ができていることが望ましいといえます。

◇ 「社会人なら知っておきたい コンプライアンスの落とし穴」 P221 経済法令研究会 ☆2

◇ ベーシック労働法 浜村彰他 P309 有斐閣アルマ ☆4

◇ 「ファーストトラックシリーズ 民法」 伊藤真 P302 弘文堂 ☆3~4

◇ 「はじめての民事手続き」 川嶋四郎他 P288 有斐閣 ☆4

◇ 「手形・小切手の常識」 井上俊雄 P207 日経文庫 ☆4

◇ 「正しい契約書の作り方」 法律事務所オーセンス P204 日本能率協会マネジメントセンター ☆3

◇ 「リスクマネジメントの法律知識」 長谷川俊明 P194 日経文庫 ☆4

◇ 図解ひとめでわかる内部統制 久保恵一 東洋経済新報社 ☆3~4

マナー・その他系分野

マナーその他については、5Sや接客マナー、ホウレンソウが基本となりますが、教育の目的に応じて英会話、報告書の書き方、プレゼンに関する知識が必要となります。また、単に書籍からの出題だけではなく、現場の実務にあったロールプレイなどを組み込むことで、さらに実践的な能力の確認をすることが可能となります。

◇ 「5S導入ハンドブック」 西沢和夫 P207 かんき出版 ☆2

◇ 「5Sの基本が面白いほど身につく本」 大西農夫明 P159 中経出版 ☆3

◇ 「ビジネスマナー完全版」 高橋書店編集部 P206 高橋書店 ☆2

◇ 「はじめてのビジネス英会話」 デイビッド・セイン P177 日経文庫

◇ 「論理的な文章の書き方が面白いほど身につく本」 西村克己 P159 中経出版 ☆3

◇ 「経済指標の読み方 上・下」 日本経済新聞社 上P192・下P190 日経文庫 ☆4

◇ 「報告書の書き方」 安田賀計 P188 日経文庫 ☆3

◇ 「クレーム対応の基本がしっかりと身につく本」 舟橋孝之 P159 中経出版 ☆2

◇ 「ホウレンソウの習慣が面白いほど身につく本」 今井繁之 P159 中経出版 ☆2

◇ 「OJTの実際」 寺澤弘忠 P197 日経文庫 ☆3

◇ 「プレゼンテーションの技術」 山本御稔 P187 日経文庫 ☆4

◇ 「会議の進め方」 高橋誠 P177 日経文庫 ☆3~4

各種指標系分野

政府が発表する各種指標や英国数など問題は、一般常識や基本的な理解度を測るうえで役立つ材料となります。

英国数などの基礎的知識については中~高校程度、統計や白書などの資料はその実施年度に近いものを出題することで、基本的な理解ができているかを見る判断材料とできるだけでなく、出題する問題のバリエーションを増やすのにも役立ちます。

◇ 時事問題がわかる!(もっと知りたい大事なニュース)|NHK就活応援ニュースゼミ

◇ 令和6年度 年次経済財政報告 - 内閣府

◇ 令和6年版厚生労働白書 資料編|厚生労働省

◇ 2024_通商白書

◇ 統計局ホームページ/世界の統計2024

◇ 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省

試験分野や利用する書籍は、受験者にどのような知識を求めるかを決める指針となるだけでなく、試験問題の作問自体にも大きく影響します。

もし現在の業務に不足している部分がある場合には、「その分野を追加することでどのような知識を得ることができるか?」だけでなく、「実務の能力に貢献できるのか?」という観点から、選択することが重要となります。

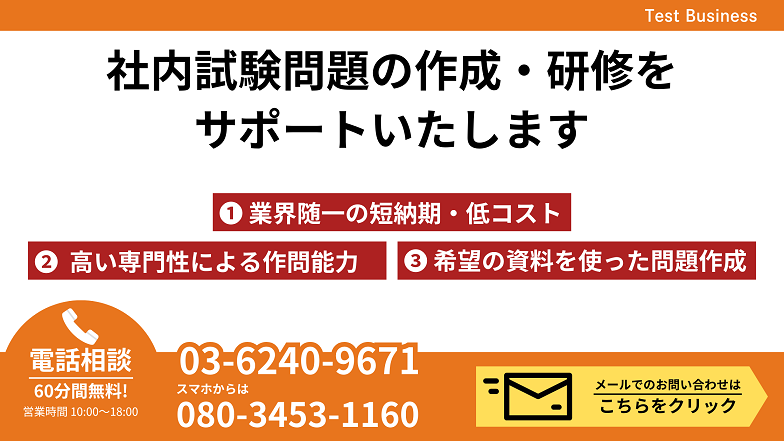

テストビジネスでは、専門的な知識だけでなく、「どうすれば試験や研修を実務に生かせるのか?」という観点からのサポートをしています。

もし、現在の試験や研修が十分に活かされていないとお考えの場合は、ぜひ一度お問い合わせください。