社内試験問題の種類と効果について

社内試験で出題される問題の形式にはいくつかの種類がありますが、どの形式を使うかにより、確認できる受験者の知識や理解度は異なります。

ここでは代表的な試験問題の形式の種類と、主な効果について解説いたします。

よいテスト問題の条件とは?

よいテスト問題とは、出題者の意向や内容により異なりますが、一般的には、「妥当性」と「信頼性」が確保されていることが重要となります。

● 妥当性…その試験で確認したい能力を測定できる内容となっていること

● 信頼性…受験者の能力を正確に測定できる内容となっていること

妥当性を確保するには「そのテストにより何を図りたいのか?」、つまりは、試験を行う目的があらかじめ明確になっている必要があります。

これがあやふやな場合には、「何を図りたいのかわからない出題」や、「目的に沿った計測ができない問題」となってしまいます。

例えば、会社の理念や目標に対する理解度を図りたいのに、創立日や社歌のフレーズを答えさせるなどの問題を出しても、あまり意味がありません。

また、信頼性を確保するには「同じレベルの方が受験した場合、同じ程度の回答率が得られる問題にする」必要があります。

試験ごとに出題形式を変えるのは、内容のマンネリ化や解答への対策を防ぐという意味で効果的ですが、それが「何を問われているのかわからない」、「枝葉末節にこだわり過ぎた内容となっている」となっている場合には、信頼性に欠けた問題となってしまいます。

したがって、試験問題の作成をするにあたっては、

・出題する会社と問題作成者の間で、しっかりと試験の目的を共有する

・あらかじめ受験者のレベルを正確に把握し、そのうえで同じ程度の回答率とな

るように調整する

という点に配慮する必要があります。

また、現時点での受験者のレベルが把握しにくい場合には、あらかじめ簡単なテストを行って能力を把握しておくなどの対策が有効となります。

問題形式の種類

選択式問題

選択式とは、「問題文のカッコに入る言葉を、語群の中から、1つ選ぶ形式」です。

一般的には、2~4語の選択肢語群から正解を選ばせる形式となります。

ブランク箇所に当てはまる正解肢を語群から選ばせるため、穴埋め問題ともいわれます。

なお、回答の形式としては、あらかじめ用意された選択肢または語群から選ぶ方法と、自ら考えて答えを記入する方法の2種類があり、後者の方が難易度が高くなります。

【メリット】

・求められる語句を正しく理解しているかを見るのに適している

・一部の単語を抜き出すだけで作ることができるので、作問が容易である

【デメリット】

・選択肢または語群から選ぶ場合、正解を知らなくとも、あてずっぽうで回答できてしまいやすい

・前後の文書や他肢の内容から、正解を推測できてしまうことがある

・語句を暗記しているかどうかだけが試されるため、問題全体の理解度を測りにくい

| この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、( )を支払われる者をいう。 <労働基準法9条> 【選択肢】 ① 対価 ② 賃金 ③ 給与 ④ 報酬 【解答】 ② |

択一式問題

択一式とは、複数の問題文の中から、正解を1つ選ぶ形式です。複

数の選択肢から正答を選ぶため、〇✕式問題ともいわれます。

【メリット】

・すべての選択肢を読む必要があるため、単純な穴埋め問題よりも正確に読解力を測ることができる

・異なる肢を用意しやすいため、バリエーションのある作問をしやすい

【デメリット】

・選択肢の中に必ず正解肢があるため、あてずっぽうによる回答が可能となる

・問題文を工夫しないと、他肢との関係から正答を見つけるのが容易となる

・不自然でない選択肢を用意する必要があるため、その分作問が難しくなる

| 以下の選択肢から、不適当なものを選び答えよ。 ①会計取引の事実を記録する場合には、「網羅性」、「検証性 」、「秩序性」という3つの要件をすべて満たす必要があるが、これをすべて満たす記録方法が簿記である。 ②廃品回収業者に手数料を払い、古くなった機械を処分することは会計上の対象となる取引といえる。 ③前期の確定決算にかかる剰余金の配当は、翌期の剰余金を減少させるものであるため、株主資本等変動計算書には記載しない。 ④会社が自己株式を取得したときは、株主に対する財産の払い戻しとなるため、純資産の控除項目としてマイナス表示される。 P34 【解答】 ③ |

記述式

記述式とは、選択肢がなく、自分で答えを記入する形式です。

【メリット】

・選択式と比べて能力・理解力を正しく測ることができる

・バリエーションのある内容の問題を作りやすい

【デメリット】

・設問の内容によっては、正答にばらつき(複数正答)が出やすくなる

・問題の難易度が高過ぎた場合、正答率が低くなってしまう

| 景気が後退しているにも関わらず、インフレが同時進行してしまう現象を何というか? 【解答】 スタグフレーション |

複数問題

複数問題とは、選択肢の中から複数の正答を選ぶ方法です。

【メリット】

・選択肢のすべてについて、正誤を判断しなくてはならないため、勘による解答を避けることができる

・問題内容を工夫すれば、少数の問題数で受験者の理解度を測ることができる

・択一式とほぼ同じ手間で、より深い理解力を測ることができる

【デメリット】

・通常の択一形式に比べると難易度が高くなるため、適切な難易度の設定をしないと正答率が低くなる

| 複式簿記に関する説明として以下の①~⑤の内、正しいものをすべて選び答えよ。 ①会社の所有権を細かく分けたものを「株式」といい、株主は議決権や配当等の要求をすることができる。 ②会社は一般投資家などを対象に株式や社債を発行することができ、このような資金調達の方法を間接金融という。 ③複式簿記は、取引に関する2つの側面を貸方(左側)と借方(右側)にそれぞれ別の勘定科目で表記する技術である。 ④減価償却費の記帳方法としては、減価償却費のみを計上する方法と減価償却累計額を計上する方法の2種類がある。 ➄株主と会社の債権者は、いずれも会社に益が出たときには配当を受けられるが、債権者は経営に参加することができないという点が異なる。 【解答】 ①・④ |

置換え問題

置換え問題とは、設問で示された内容を適当な言葉に置き換える問題です。

【メリット】

・単に用語を知っているかというだけでなく、問題の内容に沿った理解力を測ることができる。

・多くの選択肢や語群を用意しなくとも、問題を作成することができる。

【デメリット】

・問題を作成する側にも、一定の理解力が求められる

・テーマや内容によっては、適当な問題を作るのが難しい場合がある

| 2024年の円安は、1985年に日米欧の主要5か国がドル高の是正で政策協調した「国際間の合意」以降で最大で、まさに歴史的なものとなっている。 【解答】 プラザ合意 |

組み合わせ問題

組み合わせ問題とは、選択式問題や択一式問題を組み合わせた形式の問題です。

【メリット】

・単純な形式ではわからない、総合的な理解度を測ることができる

・バリエーションの豊富な問題を作ることができる。

【デメリット】

・問題の作成に手間と時間がかかる

・問題文のスぺースを多く使うため、あまり多くの出題をすることが難しい

問題作成における注意点

適切な問題を作成するには、以下の点に注意する必要があります。

問題の答えは一つだけになっているか?

当然ですが、問題の答えは一つに限定できることが必要です。

選択肢問題では、どちらにでも意味が通じる選択肢を用意してしまいがちになるため、正解肢以外の選択肢については、あいまいな言葉や用語を選ばないように注意する必要があります。

また、設問の内容が十分に伝わらない場合にも、複数の正解となってしまうことがあるため、そのような場合には補足や注意書きを入れるようにしましょう。

枝葉末節な問題や難問は避ける

たまに、重箱の隅をついたような問題を見かけることがありますが、このような問題は試験の目的にそぐわないだけでなく、受験者の不信感の原因となったり、試験そのものの信頼性を損なうこととなります。

毎年、同じ分野について試験を行っていると次第にネタ切れとなり、このような問題を出題しやすくなる傾向がありますが、そのような場合には選択式から記述式にする、組み合わせ問題を増やすなどをすると、問題のバリエーションを増やすことができます。

合格ラインを一定にする

試験には、「欠員分の人員を補充する」ために行うものと、「一定のレベル水準の能力があるかどうかを判定する」ために行うものの2種類があります。

前者は一部の公務員試験や国家試験などで採用される方法ですが、通常の企業内で行われる試験はほとんどが後者となります。

このような試験では、事前に一定の合格水準を設定しており、一般的にはそのラインを60~70点としているのが普通です。

そのため、全体の得点数の平均もこれと同じ程度になるのが望ましいといえます。

しかし、あらかじめ受験者のレベルが把握できていない場合には、これとかけ離れた結果となり、合格者が多出する、もしくは少なすぎるということになってしまいます。

また、毎年過去の問題を繰り返して出題しているような場合には、基本的な理解ができていなくとも、ヤマかけや対策で合格点をとれてしまうため、正確な実力を測ることができなくなります。

問題の文体や表現を統一する

問題を作成する際には、問題の文体や表現を統一することが大切です。

例えば、「正しいものを選びなさい」と「適切なものを選択しなさい」とでは、意味機同じですが、統一感に欠けたものといえます。

このような問題は、受験者に心理的なストレスを与えるだけでなく、誤答を招く原因となります。

また、表記揺れや二重否定、「入れ子構造」(「主語+述語」で成立している文中に、更に「主語+述語」の文章が挿入されているもの)なども、いたずらに混乱を招くこととなるため、これらの表現や構造となっていないかに注意する必要があります。

実施結果は分析し、改善する

試験は結果が出て終わりではありません。

よりよい問題を作るには、その結果を分析し、改善することが重要となります。

同じようなレベルの問題を出題しても、とくに得点率が低い問題がある場合は、

・受験者に対する難易度が高すぎる

・研修や事前の学習で重視されていなかった項目である

・問題の内容や出題方法に問題がある

などが考えられます。

したがって、試験が終了した後は、各科目の問題ごとに正答率を算出し、とくに低いものについては原因を分析し、対策を考える必要があります。

実務に活かせる試験・研修を行う

実務に生かせる試験・研修というと、「実務で使用する知識や用語を覚えさせる」、「オペレーションの手順を理解させる」などを想像されやすいですが、「実務に生かす」とはそれだけではありません。

よく、会社の理念を共有する目的で、理念やミッションを書いた文章を暗記させるという研修が多く行われていますが、それだけでは「なぜ、その理念なのか?」、「ミッションにはどういう意味があるのか?」がわかりません。

そのため、文章を丸暗記しただけでは「現場でどう活かせばよいのか?」や「どういう行動をとるべきなのか?」の判断ができません。

とくに多いのが、ある行動をする際に「会社の理念に従うべきなのか?」、それとも「利益を優先すべきなのか?」というジレンマに陥るというケースです。

けれど、あらかじめこのようなケースを想定して研修や問題に取り入れれば、理念等を覚えるだけでなく、現場の実務に生かすことができるだけでなく、社員も自信をもった対応をすることができます。

とくに最近増えているクレーマーへの対応は、頭を下げるだけでは事態を悪化させるだけでなく、社員の疲労や退職にもつながります。

会社に社員を守るという理念があるならば、このようなケースも想定し、どう対応するかという一歩踏み込んだ内容の研修や研修とすることが求められます。

まとめ

よいテスト問題を作るには、妥当性と信頼性の確保が基本となりますが、それだけではなく、さまざまな形式の問題をバランスよく組み合わせて、ムラのない知識の測定ができるものとする必要があります。

また、問題の作成をする際には、誤字、表記ゆれ、表現の統一をするだけでなく、受験者のレベルの把握も大切です。

とくに試験や研修内容を実務に生かしたいというのであれば、テキストに書いてあることを出題するだけなく、「どうすれば実務に生かせるのか?」という観点から問題を工夫して作成することが要点となります。

もし、現在の試験や研修が十分に活かされていないとお考えの場合は、専門家へのご相談を検討してみてはいかがでしょうか。

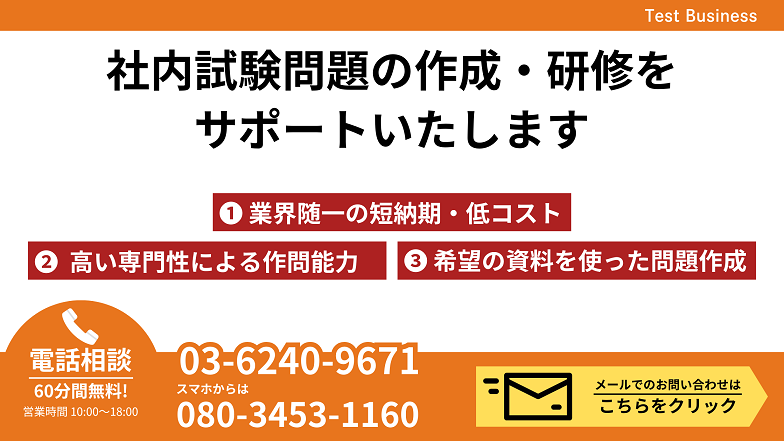

テストビジネスでは、専門的な知識だけでなく、「どうすれば試験や研修を実務に生かせるのか?」という観点からのサポートをしています。

もし、現在の試験や研修が十分に活かされていないとお考えの場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

気になる方はぜひ一度お問い合わせください。