取適法の追加・改正ポイントだけをわかりやすく解説!

令和8年8月1日から、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(以下、「取適法」といいます)が実施されます。

取適法は現在、下請法の名称ですが、これが改正され、いくつかの点が追加されました。

この記事では、取適法で追加・改正された箇所を中心に、事業にどのような影響が生じるについても解説いたします。

規制の背景・概要

下請法が取適法へ改正されたのには、次のような背景・理由があります。

⚫近年の急激な労務費、原材料費等の上昇を受け、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要。

⚫このため、協議を適切に行わない代金額の決定や、手形による代金の支払等の禁止、物流問題への対応として対象取引に「特定運送委託」等の措置を講じ、価格転嫁・取引適正化を徹底していく。

取適法の追加・変更点

今回の取適法では、以下の変更・追加が行われました。

| <主な改正> ● 適用基準への「従業員基準」 の追加 ● 対象取引への 「特定運送委託」 の追加 ● 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止 ● 手形払等の禁止 ● 事業所管省庁による指導・助言 <その他の改正> ● 製造委託の対象物品として、「金型以外の型等」が追加 ● 書面交付義務について、「中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法による提供」が可能に ● 遅延利息の対象に、「製造委託等代金の額を減じた場合(減額)」が追加 ● 既に違反行為が行われていない場合でも、再発防止措置等を勧告可能に |

主な改正点について

以下、追加・改正点について詳しく解説いたします。

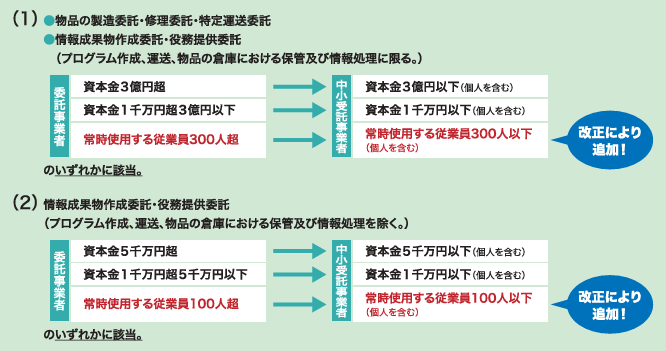

適用基準への「従業員基準」 の追加(改正後:2条8項、9項)

取適法では、取引を委託する事業者と受注する事業者の資本金*1または従業員数*2によって、「委託事業者」と「中小受託事業者」を定義しています。

※1 資本金の額又は出資の総額

※2 常時使用する従業員の数

そのうえで、

「資本金区分」又は「従業員数」のいずれか

に該当する場合に、その取引を中小受託取引として規制しています。

しかし、一律に基準を適用するのではなく、以下のように

▼ 製造委託等

▼ 情報成果物作成委託・役務提供委託

の場合で適用される対象を分けています。

🔳 製造委託・修理委託、情報成果物作成委託・役務提供委託*1、特定運送委託

*1:プログラムの作成、運送、 物品の倉庫保管及び情報処理に係るもの

A 【委託事業者】 3億円超

➡ 【中小受託事業者】 3億円以下

B 【委託事業者】 3億円以下1千万円超

➡ 【中小受託事業者】 1千万円以下

C 【委託事業者】 300人超

➡ 【中小受託事業者】 300人以下

🔳 情報成果物作成委託・役務提供委託 *2

*2:プログラムの作成、運送、 物品の倉庫保管及び情報処理に係るものを除く

A 【委託事業者】 5千万円超

➡ 【中小受託事業者】 5千万円以下

B 【委託事業者】 5千万円以下1千万円超

➡ 【中小受託事業者】 1千万円以下

C 【委託事業者】 100人超

➡ 【中小受託事業者】 100人以下

そのため、例えば資本金6千万円の会社は製造委託等取引の中小受託事業者となりますが、情報成果物作成委託では対象とならないことに注意が必要です。

また同様に、従業員数200人の会社は、製造委託等取引の中小受託事業者ですが、情報成果物作成委託では対象となりません。

対象取引への 「特定運送委託」 の追加(改正後:2条5項、6項)

「特定運送委託」は、事業者が販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載される物品などが対象となります。

例)作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル

これらについて、その取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託する行為をいいます。

具体的には、特定運送委託には次の4つのタイプ(類型1~類型4)があります。

① 特定運送委託

物品の販売を行っている事業が、その物品の販売先に対する運送の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

具体例

家具小売業者が取引先に対し、販売する家具を引き渡す際に、その家具の運送を他の事業者に委託する場合

② 特定運送委託

物品の製造を請け負っている事業者が、その物品の製造の発注者に対する運送の全部または一部を他の事業者に委託する場合

具体例

精密機器メーカーが、機械器具メーカーから製造を請け負い完成させた精密機器を引き渡す際に、その精密機器の運送を他の事業者に委託する場合

③ 特定運送委託

物品の修理を請け負っている事業者が、その物品の修理の発注者に対する運送の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。

具体例

自動車修理業者が、自動車販売業者から修理を請け負い修理を完了させた自動車を引き渡す際に、その自動車の運送を他の事業者に委託する場合

➃ 特定運送委託

情報成果物の作成を請け負っている事業者が、当該情報成果物が記載された物品の作成の発注者に対する運送の全部又は一部を他の事業者に委託する場合

具体例

建築設計業者が、建築業者から作成を請け負い完成させた建築模型を引き渡す際に、その建築模型の運送を他の事業者に委託する場合

協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(改正後:5条2項4号)

委託事業者が中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、「協議に応じない」、「必要な説明を行わない」など、一方的に製造委託等代金を決定する行為をいいます。

具体例

● 運送会社の中小受託事業者が代金の引上げの協議を求めたにもかかわらず、これを無視、拒否、又は回答を引き延ばすなどにより、協議に応じない場合

● 機械メーカーが部品メーカーに、代金の引下げを要請する場合において、部品メーカーがその説明を求めたのにもかかわらず、具体的な理由の説明や根拠資料の提供をすることなく、代金の額を引き下げた場合

義務・禁止事項(4つの義務と11の遵守事項)

委託事業者には、次の義務や禁止が科されます。

| 義務項目 | 具体的な内容 |

| ① 発注内容等を明示する義務 | 発注に当たって、発注内容(給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法)等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により明示すること |

| ② 書類等を作成・保存する義務 | 取引が完了した場合、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類又は電磁的記録して作成し、2年間保存することと |

| ③ 支払期日を定める義務 | 検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めること |

| ④ 遅延利息を支払う義務 | 支払遅延や減額等を行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、遅延利息(年率 14.6%)を支払うこと |

| 禁止項目 | 具体的な内容 |

| ① 受領拒否 | 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること |

| ② 支払遅延 | 支払期日までに代金を支払わないこと(支払手段として手形払等を用いること) |

| ③ 減額 | 中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること |

| ④ 返品 | 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること |

| ⑤ 買いたたき | 発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い代金を不当に定めること |

| ⑥ 購入・利用強制 | 正当な理由がないのに、指定する物品や役務を強制して購入、利用させること |

| ⑦ 報復措置 | 公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁に違反行為を知らせたことを理由に、中小受託 事業者に対して取引数量の削減・取引停止など不利益な取り扱いをすること |

| ⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済 | 有償支給する原材料等で中小委託事業者が物品の製造等を行っている場合に、代金の支払日 より早く原材料等の対価を支払わせること |

| ⑨ 不当な経済上の利益の提供要請 | 自己のために、中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させること |

| ⑩ 不当な給付内容の変更、やり直し | 中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、無償でやり 直しや追加作業をさせること |

| ⑪ 協議に応じない一方的な代金決定 | 中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりなど、一方的に代金を決定すること |

手形払等の禁止(改正後:5条1項2号)

委託事業者が、支払期日までに製造委託等代金の支払いとして、

①手形を交付すること

②電子記録債権や一括決済方式(ファクタリングなど)について、支払期日までに製造委託等代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用すること

は、支払遅延に該当し禁止されます。

具体例

精密機械メーカーが部品メーカーに対して、手形を交付することによって製造委託等代金を支払っていた。

事業所管省庁による指導・助言(改正後:5条1項7号、8条、13条)

最高50万円の罰金が科せられます。

委託事業者が以下のような違反行為を行った場合には、勧告・公表だけでなく、公正取引委員会、中小企業庁及び事業所管省庁による指導が行われ、違反者である個人だけでなく委託事業者である法人も罰せられます。

| ● 発注内容等の書面又は電磁的方法による明示 義務違反 ● 取引内容を記載・記録した書類又は電磁的記 録の作成・保存義務違反 ● 報告徴収に対する報告拒否、虚偽報告 ● 立入検査の拒否、妨害、 忌避 |

その他の改正点について

今回の改正では、上記の他に次のような改正が行われます。

製造委託の対象物品として、「金型以外の型等」が追加(改正後:2条1項)

これまで製造委託では「その物品、部品、専らそれらの製造に用いる金型などの製造」が対象とされていました。

しかし今回の改正により、「その物品、部品、専らそれらの製造に用いる金型、木型、治具などの製造」と改正され、対象の範囲が拡大されました。

電子メールなどの電磁的方法による提供」が可能に(改正後:4条)

委託事業者は発注に当たって、発注内容 (給付の内容、 代金の額、支払期日、支払方法)等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により明示しなければなりません。

しかし、今回の改正により、「中小受託事業者からの承諾がなくとも、電磁的方法による明示が可能」となりました。

どちらの方法によるかは選択できますが、電話など口頭で伝えることは認められません

遅延利息の対象に「製造委託等代金の額を減じた場合(減額)」が追加(改正後:6条2項)

委託事業者が支払期日までに製造委託等代金を支払わなかった場合、受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払が行われる日までの期間、 その日数に応じ中小受託事業者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払う義務があります。

また、委託事業者が中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した製造委託等代金の額を減じた場合、 起算日から実際に減じた額の支払をする日までの期間について、減じた額に対して遅延利息を支払う義務が新たに追加されます。

この遅延利息は、民法、会社法や当事者間で合意して決めた利率に優先して適用されます。

したがって、 当事者間でこの遅延利息と異なる約定利率(10%など)を定めていても、その約定利率は適用されません。

既に違反行為が行われていなくとも、再発防止措置等を勧告可能に(改正後:10条)

これまでは、受領拒否等をした親事業者が勧告前に受領等をした場合や、支払遅延をした親事業者が勧告前に代金を支払った場合に、勧告ができるかどうかが明確となっていませんでした。

しかし、今回の改正により、勧告時点において委託事業者の行為が是正されていた場合でも、再発防止策などを勧告できるようになりました。

独占禁止法との関係について

事業者間において、資金力や規模等を背景として他の企業に対して不利益や不公正な取引をした場合には「優越的地位の乱用」として「独占禁止法」により規制、処罰がされます。

しかし、個別のケースではその行為が優越的地位の乱用に該当するかの当てはめや判断が難しく、独占禁止法自体もそのような体系とはなっていませんでした。

取適法(旧:下請法)はこの点を補完して、違反行為の類型を具体的に法定化し、個別な事件を対象に簡易な手続きにより処理するために制定された法律です。

しかし、改正後においても、取引上優越した地位にある事業者が、取引の相手方に対し「協賛金の負担要求」や「従業員派遣」などの行為をした場合には、取適法ではなく独占禁止法(優越的地位の濫用)により処罰される可能性があります。

なお、取適法を適正に遂行していくには、従業員の教育と研修が重要となります。

以下の記事では、労務管理と研修に関する要点をまとめていますのであわせてご参考ください。

まとめ

これまでの下請法は、令和8年1月1日より「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(取適法」)と名前を変えて実施されます。

改正点は多岐にわたりますが、とくに、適用基準への従業員基準の追加や、特定運送委託 の追加、「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」などは、実務上の取引において大きな影響をもたらします。

そのため、自社だけでなく取引先が対象となるかについての確認が必要となります。

| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |